| ARTICLES ET REPORTAGES |

| par Suzanne Grenier |

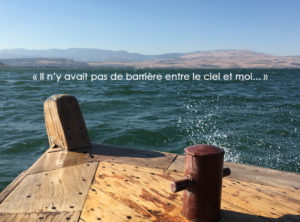

Ensemble, dans une modeste barque, se laisser bercer par les eaux de la mer de Galilée…

« Il n’y avait pas de barrière entre le ciel et moi », se rappelle Shanna Bernier de ce moment partagé avec le petit groupe de l’Église Unie, vers la fin de leur voyage à l’été 2019. Rachel Lambie a aussi vécu quelque chose de fort, les pieds dans l’eau du lac de Tibériade, comme on appelle aussi cette étendue d’eau douce traversée par le Jourdain et entourée de collines où se déroulent plusieurs épisodes de la vie de Jésus – dont la pêche miraculeuse – relatés dans les Évangiles. « Il y avait le calme, le sens de communauté, toutes les histoires associées à ces lieux. J’ai eu l’impression de ressentir ce qu’ont vécu les premiers disciples », décrit-elle.

Cette étape arrivait à point dans l’itinéraire d’un voyage à l’échelle humaine, mais densément rempli de rencontres, d’émerveillements et de prises de conscience bouleversantes. La Terre sainte est très visitée. Des touristes et pèlerins y arrivent massivement de tous les coins du monde. Par bus complets, ils s’arrêtent aux endroits sacrés, souvent pour repartir immédiatement vers une autre destination. Shanna, Rachel et les neuf autres jeunes adultes de partout au Canada ont opté l’an dernier pour un voyage d’un autre type, en se joignant au Youth for Peace Pilgrimage to Palestine and Israel.

Le groupe Youth for Peace Pilgrimage to Palestine and Israel, à l’été 2019 (photos : Shanna Bernier).

Le tourisme alternatif en Terre sainte

Grâce à des partenaires locaux, il est en effet possible de visiter la Terre sainte à un rythme qui permet de faire des rencontres humaines et d’évoluer à proximité des activités quotidiennes des gens qui habitent aujourd’hui ces lieux aux cultures millénaires. Inévitablement, une incursion sous la surface des circuits touristiques dans cette région du monde implique aussi une sensibilisation à la réalité de l’un des conflits géopolitiques les plus complexes et difficiles à dénouer de notre époque. C’est une semblable expérience intégrale que propose d’ailleurs l’Église Unie aux personnes qui se joindront au groupe de francophones pour le prochain voyage en Palestine et en Israël, à l’été 2020.

Le tourisme alternatif permet de personnaliser l’itinéraire en tenant compte des préférences et intérêts des participants. Pour la plus grande part de son séjour, le groupe de Shanna et de Rachel s’est installé à Bethléem, dans un petit hôtel à quelques pas de la basilique de la Nativité. Ce choix allait permettre de s’imprégner de la vie de tous les jours dans la ville de Cisjordanie, tout en effectuant plusieurs sorties vers d’autres destinations, comme Hébron, Jérusalem et Jéricho.

Faites du thé, pas des murs

Ville sacrée pour les trois religions monothéistes, Bethléem fait partie des territoires occupés par Israël depuis 1967. Y habitent des Palestiniens en majorité musulmans, mais aussi chrétiens, ces derniers formant une des communautés chrétiennes les plus anciennes au monde. Depuis 2002, la ville est emmurée par une barrière de sécurité qui la sépare de Jérusalem et des autres localités palestiniennes, et les déplacements doivent se faire en traversant des postes de contrôle israéliens.

Des fragments du mur et des barbelés entourant Bethléem, et l’affiche de bienvenue de l’OSBL Wi’am (photos : Shanna Bernier).

C’est à proximité de ce mur que se trouve Wi’am (un terme arabe qui signifie relations cordiales), l’hôte principal du groupe durant son séjour. Ce partenaire local est engagé sur le terrain dans la promotion de la paix et de la justice, et réalise un travail de médiation et d’autonomisation communautaire dans le contexte du conflit. Make tea not walls, peut-on lire sur l’affiche qui souhaite la bienvenue aux habitants et aux voyageurs. La formule reflète bien la forme de résistance que met en pratique son fondateur, Zoughbi Alzoughbi. Shanna et Rachel ont été toutes deux impressionnées par l’alliage d’humour et d’humanisme qui anime ce palestinien chrétien, dont l’esprit allait être une valeur ajoutée au séjour du groupe. « Quelques jours après notre arrivée, nous avons été invités à des fiançailles. La fête était splendide, et c’est comme si nous faisions partie de la famille », raconte Rachel. Le contact avec des partenaires comme Wi’am donne accès à la réalité vivante qui se trouve derrière la neutralité des circuits touristiques.

L’expérience de Shanna

Shanna Bernier avoue qu’avant ce séjour en Terre sainte qui se révélerait inoubliable, elle n’avait pas vraiment la piqûre des voyages : « Je n’avais même jamais fait de longue distance en avion, mais quand j’ai vu l’annonce, j’ai senti un appel très puissant. Ce premier grand dépaysement m’a donné, c’est très clair, l’envie d’y retourner. »

Celle qui est motivée par le désir d’apprendre est elle-même une formatrice et une organisatrice. Après des études en arts plastiques et en enseignement secondaire, et plusieurs expériences auprès des enfants et des adolescents, elle a accepté la responsabilité des programmes jeunesses du Conseil régional Nakonha:ka de l’Église Unie du Canada. Elle-même a d’ailleurs grandi à proximité de cette Église de confession protestante, car ses parents en étaient membres, et comme adulte aux valeurs progressistes, elle continue de s’y sentir à sa place. Shanna fait en effet partie de ces jeunes que la foi inspire, mais qui veulent évoluer dans un environnement qui n’est pas replié sur lui-même, où les personnes LGBTQ peuvent se marier, où les femmes peuvent être pasteures et où les pratiques liturgiques peuvent être innovatrices.

Sans avoir étudié en théologie, Shanna entretenait une relation de longue date avec les récits bibliques, et la Terre sainte était déjà présente dans son imaginaire avant qu’elle y pose le pied. Même si sa communauté de foi – l’Église Unie Plymouth-Trinity, à Sherbrooke – organise régulièrement des activités interreligieuses avec les communautés juives et musulmanes, elle avait une connaissance très abstraite des enjeux en Palestine et Israël. À l’étape de préparation, on avait entre autres suggéré au groupe de pèlerins canadiens de lire le livre The Lemon Tree: An Arab, a Jew, and the Heart of the Middle East (La maison au citronnier) pour saisir davantage la complexité des tensions qui traversent cette région du monde, dans leurs dimensions historiques et humaines. Être là sur place, sentir la présence d’un État très militarisé, être témoin des énormes limitations que comporte la vie dans des territoires occupés a malgré tout été un choc.

Un voyage aux mille facettes : Shanna et Rachel devant la mosquée al-Aqsa, dans la vieille ville de Jérusalem (photo : Rachel Lambie); le jour du Sabbat dans une zone d’Hébron où les Palestiniens n’ont pas le droit de circuler (photo : Zaya Kuyena); la basilique de la Nativité à Bethléem (photo : James Walker).

« Je me suis sentie en sécurité du début à la fin, mais j’avais conscience de notre privilège comme voyageurs internationaux et comme Canadiens. Il y a, partout, une multitude de postes de contrôle, et il est très difficile pour les Palestiniens de sortir de Bethléem », explique Shanna. Elle ajoute toutefois : « C’est très facile d’aller en Israël et de ne pas voir la Palestine, mais dès que les gens comprennent que nous ne sommes pas là uniquement comme touristes mais pour écouter leurs histoires, ils commencent à parler, et ils ont beaucoup à dire. » Dans certains pays, les immeubles détruits sont une preuve évidente des dommages de la guerre. Dans d’autres pays, la présence de mendiants témoigne de la pauvreté extrême. En Palestine, la souffrance des gens est plutôt liée à la surveillance constante, à la dépossession, à la limitation des droits, des déplacements et de la possibilité de trouver un travail. Et il y a cette omniprésence intimidante des armes et des militaires.

Shanna est restée ébahie devant les grandes affiches posées par l’État israélien à côté des postes de contrôle et qui préviennent des risques de pénétrer dans les zones palestiniennes : « Cela donne le message aux Israéliens et aux gens d’ailleurs que les Palestiniens sont des terroristes », comprend-elle. S’agit-il bien de ces artisanes palestiniennes dont elle avait entendu les témoignages émouvants le jour précédent au marché? De ces Palestiniens avec lesquelles les voyageurs canadiens ont longuement discuté autour de repas ? De Zoughbi qui travaille à construire des relations mutuelles entre les communautés? Le fait d’avoir connu des gens, d’avoir approché leur réalité, a aidé Shanna à saisir avec encore plus d’acuité la violence de ce type d’idées construites : « Même si je suis très progressiste, ouverte, et que je suis vraiment contre l’islamophobie, je réalise qu’il y a cette tendance largement intériorisée à concevoir les Arabes comme des personnes dangereuses, qui essaient de détruire des choses. Et ça, c’est une idée véhiculée par beaucoup de groupes, et pas seulement par Israël. »

L’expérience de Rachel

Rachel Lambie a aussi grandi dans un environnement où on parlait beaucoup de religion autour de la table; sa mère, Cathy Hamilton, est pasteure de l’Église Unie et entamait ses propres études au séminaire quand Rachel était au secondaire. L’intérêt de l’adolescente s’est maintenu et a pris une tangente originale alors qu’elle a enchaîné une maîtrise en études religieuses et une autre en muséologie. Elle a étudié, pour son premier mémoire, les Manuscrits de la mer Morte et la présence des femmes dans le cimetière à Qumran. Elle parle hébreux et lit l’hébreux biblique. Elle a été guide au Musée du Montréal juif et elle travaille pour le Musée de l’holocauste de Montréal. « Je suis vraiment en immersion dans la culture juive », résume-t-elle.

À la suite d’un premier séjour d’étude en Terre sainte, elle avait une très grande envie d’y retourner : « J’allais pouvoir revisiter la Vieille ville de Jérusalem, qui est un de mes endroits préférés dans le monde. Je ne sais pas si c’est parce que ces lieux sont très anciens ou parce qu’ils sont sacrés pour tellement de personnes, il y a une magie à laquelle on ne peut pas résister. Mais aussi, le conflit entre Palestiniens et Israéliens, c’est quelque chose qui me touche, et j’étais motivée par l’idée de, peut-être, mieux comprendre. »

La Clé du retour, à l’entrée du camp de réfugiés Aïda, à Bethléem (photo : Zaya Kuyena). Cette clé symbolise le droit au retour des Palestiniens expulsés par l’État d’Israël et qui ont conservé les clés de leur maison en Palestine. Le même symbole est reproduit dans des bijoux réalisés à partir de bonbonnes de gaz lacrymogène (photos : Suzanne Grenier).

Rachel relit un passage de son journal de bord : « 16 août, après-midi, de retour du camp de réfugiés d’Aïda. Te sens-tu bien? Je ne sais pas. Je me sens bouleversée. Accablée par les émotions, par la chaleur, par la douleur, et à tous les niveaux. J’aimerais avoir plus de mots pour exprimer ce que nous avons vu. Le camp a été fondé en 1948, par ce qui était alors la nouvelle Organisation des Nations unies. C’était intense à cette époque. Certaines des personnes qui y habitent aujourd’hui pensent encore que c’est un camp temporaire. Il y a maintenant trois générations de réfugiés. Les gens louent la terre, mais possèdent les immeubles. Et je suis horrifiée par tout ce que je vois… Et puis, la même journée, nous assistons à un service religieux et à un repas du sabbat. »

De retour à Montréal, Rachel a eu de la difficulté à trouver les mots pour parler de son expérience avec ses amis Juifs. Comment concilier cette culture et cette histoire juive dont elle a cherché à approfondir la connaissance et à comprendre les drames, et la présence militarisée de l’État d’Israël qui impose une colonisation si dommageable pour les Palestiniens, et finalement aussi pour toutes les personnes dont les valeurs vont plutôt dans le sens de la rencontre, du rapprochement et de la conciliation?

« Au cœur de toutes les religions, il y a l’amour. Si la religion ne crée pas de l’amour, il y a quelque chose qui cloche », en vient-elle à souligner, devant l’impasse apparente. Durant le voyage, Rachel a partagé avec le groupe un poème d’Emily Dickinson en guise de prière, car il parle d’espoir, et d’une certaine façon, à ses yeux, de la foi :

“Hope” is the thing with feathers –

That perches in the soul –

And sings the tune without the words –

And never stops – at all.

And sweetest – in the Gale – is heard –

And sore must be the storm –

That could abash the little Bird

That kept so many warm –

I’ve heard it in the chillest land –

And on the strangest Sea –

Yet – never – in Extremity,

It asked a crumb – of me.

La foi a aussi pour Rachel une dimension communautaire, ce qu’elle exprime en termes simples : « C’est le fait de se rassembler pour faire le mieux qu’on peut. »

Un monde à plusieurs voix

« Plusieurs personnes nous ont dit aussi qu’il était nécessaire d’entendre des voix différentes, même si c’est difficile, parce que c’est comme ça qu’on grandit », ajoute Rachel à la réflexion.

Faisant la boucle à la suite de son voyage, Shanna pense aussi important de porter ici au Québec ce plaidoyer pour la diversité : « Des institutions religieuses ont pu causer des souffrances dans le passé. Mais aujourd’hui, le gouvernement essaie d’éliminer la religion de l’espace public et d’effacer toutes les traces de la culture religieuse. En ce moment, on crée de nouveaux tabous et des zones d’ignorance. Et cela est un terrain très fertile pour les stéréotypes. Si on s’en tient au discours dominant, l’Église catholique n’a fait qu’abuser des enfants. Mais ce n’est pas la vérité. » C’est aussi la mère de famille et l’éducatrice qui parle : « C’est dommage, car je crois qu’il est très facile pour les enfants de comprendre qu’il y a une diversité des idées, et que c’est entre autres ce qui rend le monde intéressant. Je le vois avec ma fille de 6 ans. Elle cherche à comprendre les injustices, et son esprit est vraiment ouvert. L’approche qui consiste à éviter d’exposer les enfants à la diversité des idées et des cultures est néfaste, et je trouve dangereux que le système d’éducation québécois adopte cette orientation. »

Ici. Ailleurs. Quel message Rachel a-t-elle envie de partager avec les personnes tentées par le voyage et le dépaysement? « N’ayez pas peur. Prévoyez beaucoup d’écran solaire. Et surtout, apportez un cœur et un esprit ouverts. Ayez conscience que l’expérience pourrait vous transformer. »